「実験の時間がおわっただけ」、というのは正しいのだろう。果たして何を思って行われた実験だったかはわからないままだが。

今回とりあげるSIXTH TONEは、上海报业集团という歴史ある国営メディア集団の運営する澎湃新闻というオンラインメディアの英語版だ。澎湃というメディア自体かなり特殊な位置づけで、全国にいくつもある共産党系の機関紙である「党報」の中でおそらく唯一、紙の電子版ではなくオンライン専業の党報として、2014年に始まっている(正確にいうと上海报业集团はその前の年に文汇新民联合报业と解放日报というWWII以前からある老舗の国営メディア集団を統合して成立しており、おそらく赤字垂れ流しのメディア組織のスリム化とこの澎湃の立ち上げを見越して作られたものだと思われる)。人民日報の下部に頻繁に「物議をかもす」環球時報というタブロイド紙があるが、澎湃は環球時報が目指した保守・愛国路線の過激さとは反対の、リベラルで自由に見える(いいようによってはとても上海的な)位置づけとして、他の党報が触れないような若干敏感な話題などにも突っ込むとして、特に欧米から「国営メディアとは思えない」と高い評価を受けていた。SIXTH TONEはその英語版として2016年にスタートした。

※ 若干わかりにくいが、澎湃新闻は中国語のみのメディアで英文名をThe Paperといい、SIXTH TONEは澎湃の英語版(ということになっているがコンテンツは完全に同一ではない)で、中国語版は存在しないにも関わらず「第六声」という中国語名がある。

CCTVなどでもそうだが、国営メディアであったとしても英語版は制作スタッフが海外での生活歴があったり、英語がわかるので海外の情報に触れる機会が多かったりという理由、また(非常にくだらないが)その内容に関する責任を持つはずの宣伝系幹部が英語を解さないからスルーされがちといった理由で、比較的内容に対する政治的要求が過酷ではない、といわれてきた。SIXTH TONEもその例に漏れず、そもそも体制内メディアとしてはリベラルな澎湃の中でもさらにリベラルな言論が掲載される場所として、相当程度報道できるギリギリの線に挑戦してきた(そしてそれがあくまで体制内での左右であることを忘れた欧米人によって必要以上に称賛され)といっていいとおもう。それは一時期の南方週末であり財新と似たような位置づけではあるのだが、それらの辿った末路(いずれも死んではいないが)を、このSIXTH TONEもたどることになった…という意味では、冷たく言えば意外でもなんでもない、とも言えてしまうかもしれない。

ただしこれらのメディアもまた体制内でそうした役割を「割り振られている」だけにすぎない。本当に自由なのではなく、いってみればプロレスにおけるヒールが必ずしも本当の悪者なわけではない、といった話に似ているのかもしれない(この手のことを書くと、高口康太さんの”ルールを守った専制政治を!日本メディアが誤読している南方週末事件の本当の“面白さ”“を思い出してしまう…もう10年以上経ったのか…)。

記事中には英語圏における中国官製報道機関(あるいはそのメッセージとしてのプロパガンダ)研究というとこの人たちだよね、という人の多くが登場する。初代編集長としてインタビューをうけている魏星はもともと同社の东方早报から創設とともに移り、9ヶ月ほどで辞職して梨视频へ行って、いまは副总编辑だそうだ。

ところで別に皮肉を言いたいわけではないが、SIXTH TONEは日本メディアの中国屋にあまり読まれていないと感じる。これは英文がベースなので在中の記者の多くがそもそも読めないという恥ずかしい事情、上海ベースなので北京に多くの記者を置く日本メディアと接点が少ない…といったことが理由だろうか(とはいえほぼ同様の条件であるSCMPはそれなりに目を通されている気がする…澎湃読んでるからいいか、という感じなのか?)。逆に英語ベースで情報収集をする上に上海にいることも多い欧米メディアからは非常に高く…時にはその実態以上に評価されていたのではないだろうか。

・・・・

以下は補足と感想。文中で新疆での警官の暴行事件に関する財新の記事が潰された話がでているが(リンク先のリンク先をたどるとあるが、保全された原文全文はこちら)、従来「中国における報道内容の規制は本質的には子供に対するレーティングと同様の発想によって行われている」と主張している立場としては実はかなり意外だった。その理屈に従うなら財新は中国のメディアとしては特殊で一般人はあまり読まない(普通のサラリーマンだと多少成功している程度でも存在すら知らない場合も多い)うえ、この記事もデジタルとはいえペイウォールの向こうに置かれている、つまりかなりゾーニングされているといえるはずで、それなのに(しかも文中にあるように内容として特に誰かを告発するものでもないのに)潰されている、ということになるからだ。単に記事が一本潰されたという以上の大きなゴールポストの移動だと個人的には感じている。とはいえ、こうしたことはどうやら大部分が属人的な判断によるもので、規制側とて明確な基準をもっているわけではない。すべては「空気」をどう読むか、という問題でしかない。

ちなみに邦題の「音痴」は原題のTone Deafをそのまま訳したものだが、Sixth “Tone”との掛詞になっている。Tone Deafは「調子はずれな」という含意があり、音楽に対するだけでなく慣用的にさまざまな事柄に関して「決まったものに(自らの意思と関係なく)沿えていない」ことを指す。

もうひとつ興味深いのは、冒頭で登場する編集責任者、ベク・バンダリがネパール人であることだ。経歴をみるとかなり「つよそう」ではあるものの、それでも英語ネイティブではなさそうだ。どこかで書くこともあるかもしれないが、実はChina Dailyの総編集長もまたインド人(詳しい背景は不明なのでイギリス育ちの印僑の可能性もあるが)で、いわゆる欧米主流の白人ではない。たったふたつの例でなにかを論じるのは無理があるということ自体は否定しようもないが、英語メディアのどれだけがトップに非欧米非英語ネイティブかつ自国出身者ではないスタッフをつけているのだろう。しかもこういってはなんだが、ネパールもインドも、いわゆるグローバル・メディアのメインプレイヤーとして名前が上がる国ではない(ちなみにNikkei Asiaはどうやら日本人のNishiyamaさんで、Japan TimesはYokotaさんのようだ。別に揶揄したいわけではなく、そんなもんだろう)。いかにも白人礼賛してそうなイメージがある中国メディアですらこうした人材戦略をとっている、というのは興味深いとおもうのだが。

音痴

Tone Deaf (2024/2/25 Wire China)

ベク・バンダリがSIXTH TONE(中国のオンライン英語メディア)の上司から「事態は深刻になってきている」というメッセージを受け取ったのは、2年ぶりにネパールの自宅で休暇を取っていたときだった。

数週間前、2022年12月の最終日に、上海に本拠を置くこのメディアはその年の最大のヘッドラインを振り返る年末総括を行っていた。北京冬季オリンピックなどのハイライトもあったが、全体としては中国にとって厳しい年となった。当時 SIXTH TONEのニュース責任者だったバンダリは、「ベビーバスト」、「住宅危機」、「ジェンダー暴力」、「気候変動」、「新型コロナウイルス」などの言葉をその年を代表する言葉として選んだ。

この記事には新しい点はほとんどなかったが、その描写が不当にネガティブであると判断した愛国主義的なブロガーたちの注目を集めた。ウルトラナショナリストメディア「观察者网」の元編集長余亮(Yu Liang)は微博への投稿で、 SIXTH TONEの報道をニューヨーク・タイムズやBBCの報道と比較した。「我々の身内にCNNがいる」と読者はコメントに書いた。

余亮の投稿が話題になってすぐSIXTH TONEはその記事を取り下げたが、ダメージは残った。「この記事が北京の特定の人々を激怒させたと聞いた。ゼロコロナ政策に対する私たちの批判は一線を越えていた」とバンダリはツイッターで振り返った。

SIXTH TONEは官製メディアだが、当局とトラブルに見舞われたのはこれが初めてではない。2017年に新疆南部のランガン村でのウイグル族の生活を記録したフォトエッセイを出版し、この地域における中国による少数民族弾圧の初期の兆候を捉えた。この記事が海外のウイグル族権利団体によって拡散された後、SIXTH TONEはそれが人権に関連するかどうかに関係なく、新疆に関するすべての記事を削除するよう命じられた。2019年、移民の移住に関する一連の記事の後、同局の解説デスクは1か月間停止された。行き過ぎとみなされるほとんどのケースでは、シニアエディターが謝罪文を書き、火の勢いが峠を越すまでメディア自体頭を低くすることになる。

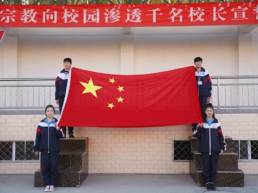

左:新疆に集まった男性たち。

中央: カシュガルで中国国旗を掲げる学生たち、2014 年 10 月 27 日。

右: オタグボイ コキシのウイグル族の行商人、2014 年 10 月 30 日。

クレジット: Sun Junbin/Sixth Tone via the International Uyghur Human Rights & Democracy Foundation

左:カシュガルのドゥオライテバゲ郡区の近隣パトロールのメンバー、2014年10月29日。

右:カシュガルの文化広場で「服装による宗教的過激主義の排除」についての講義に参加する村民たち、2015年11月4日。

クレジット:Sun Junbin/Sixth Tone国際ウイグル人権・民主主義財団経由

今回は違っていた。バンダリの年間総括記事の影響は迅速かつ深刻だった。編集長は役割を縮小され、マネージングエディターは降格された。バンダリは3月初旬に帰国後、辞表を提出した。そしてその後数か月でSIXTH TONEを所有する国営メディア企業である上海报业集团は経営陣を全面的に刷新し、中国のメディア業界におけるユニークな実験に終止符が打たれた。

振り返ってみると、Sixth Toneに残された日は、常に指折り数えることができるものだった。外国メディアと伝統的な国営メディアの報道との間のギャップを埋めることを目的に2016年に設立されたSIXTH TONEは、長きに渡って二正面で戦いを繰り広げてきた。外国の読者は国家への所属を理由に懐疑的な眼で見ており、国内の国家主義者はリベラルな傾向を理由にその内容を攻撃していた 。しかし、中国の内外の多くの人々にとって、それは制約が増大する状況における非常に貴重な、中国の現場の視点が得られる空間を提供していた。

「私たちは記者たちに、この国に深く入り込み、英語圏では過小評価されがちな人々の話を集めるように勧めました。そうすれば、もっと多くの声が届くようになるから」とSIXTH TONEの共同創設者で初代編集長の魏星はThe Wireに語った。

これらの声には、内モンゴル出身のセックスワーカーと父親の男性、 18年間路上で物売りを追い払った城管、鄭州で14人が亡くなった地下鉄駅での鉄砲水の後、行方不明の夫を懸命に捜索していた女性が含まれていた(市当局が迅速な行動をとっていれば死亡は避けられた可能性があることが、SIXTH TONEの別の調査で判明した)。SIXTH TONEは英語で発行されているため、ほとんどの中国の国営メディアでは立ち入り禁止とみなされるトピックも取り上げられていた。そして6年間にわたり、中国のメディアエコシステムの中に不安定だが独特の空間を切り開くことに成功した。

しかしThe Wire が 15 人の元および現従業員と交わした会話から、このメディアが過去 1 年間にどのように無力化されてきたかが明らかになった。 新しい経営陣の下で検閲は強化され、トップ編集者はアーカイブをくまなく調べ、中国政府とその支持者の怒りを引き起こす可能性のある記事を削除したり、内容を微調整したりした。人口危機などの社会問題に関する売り込みはいまでは拒否されるようになり、編集部は2月以降上海に関する前向きな記事を週に1本以上流すよう命じられた。

“SIXTH TONEは、抽象的なもの、対立する国家、単なるビジネス拠点、あるいは一連の社会・経済問題ではなく、現実の人々が暮らし、自分たちの将来を気にかけている場所として中国について取り上げることが出来た。”

Qian Jinghua, SIXTH TONEにレポーターとして入社し、後にニュース部門のヘッドに就任

「ストーリーのすべての引用は、社会主義核心的価値観と一致するかどうかを判断するために検査されます」と現役従業員は嘆く。

SIXTH TONEの記者たちも、給料(ほとんどの初心者レベルの記者で年間1万3500ドル)と成果を結びつける業績指標制度の対象となった。たとえば、ライターは短い記事で 3 点、ニュース記事で 10 点を獲得する。最低目標の60点を達成できなかった場合、最初の月に警告が出され、その後基本給が減額される。これにより、書き手が検閲を通過できない可能性のあるデリケートなストーリーを追求するのを効果的に阻止できると考える人もいる。

SIXTH TONEはコメントの要請に応じなかった。

「SIXTH TONEはここ数カ月で最もオープンで進歩的な中国国営メディアのひとつから、環球時報やShanghai Dailyなどをも超えて最も制限されたメディアに変わった」と、2人めの現従業員は語る。

実際このメディアは「普通の人の普通ではない物語」を伝えるために設立されたが、9月から実施されている新しい編集方針の下では、執筆は「愛すべき中国のイメージ」を投影する記事に限定されている。複数のウォッチャーは。この戦略は批判的な記事の抑制だけでなくヒトもの記事もターゲットに含んでいるため、必ず裏目に出るだろうと指摘している。

中国のストーリー

SIXTH TONEの終焉に関して皮肉なのは、このメディアが習近平の 2013 年のメディアに対する「中国のストーリーをよく伝える」という 呼びかけにうまく応えていたということである。

胡錦濤時代の終わり頃、中国はすでにその10年ほど前からの過激なジャーナリズムを取り締まっていた。しかし習近平はさらに攻勢に出ることを決意した。メディアは「世論闘争」の主要な戦場であり、習は国内外でのナラティブ戦争に勝つためには、プロパガンダ機関のアップグレードが必要であると確信していた。彼は就任からわずか数カ月後、業界に爆発的なエネルギーを注入するために「強力で信頼でき、影響力のある」新しいメディアグループを呼び掛けた。

「習近平は中国のプロパガンダが非常にできが悪く、ソフトパワーへの取り組みが失敗していると理解していました。そのようにして、報道機関はもっと現代的かつ大衆にアピールすべきだという考えがトップから直接出てきたのです」とAsia SocietyのChinaFileの編集研究員ジェレミー・ゴールドコーンは言う。

こうして国家資金と民間資本の組み合わせによって支援された、新興デジタル メディア企業集団が全国に誕生した。アリババは2015 年にサウスチャイナ モーニング ポスト グループ(SCMP)を2 億 6,600 万ドルで買収したし、伝統的な国営メディアも、たとえば国営放送CCTV がグローバル向けテレビ チャンネルのブランド名をCGTNに変更し大々的に宣伝された。

その中で代表的な存在となったのが、上海报业集团が支援する気の利いたメディア、澎湃新闻(The Paper)だった。2014年、澎湃創刊の数日前、新設されたインターネット監視機関である中国サイバースペース局(国家互联网信息办公室、CAC)の局長である鲁炜氏が、澎湃の上海支社を支援のしるしに訪問した(訳注:ちなみに宣伝部副部長まで努めたこの鲁炜は18年になって双开されている)。

「上海市はこのムーブメントのスターになるために多額の投資をしました」とジョージア州立大学のマリア・レプニコワ准教授は言う。

The Paper(或いは澎湃)のアプリは最初の 2 年間で 6,500 万ダウンロード、毎日 500 万人のアクティブ ユーザーを記録した。その報道は一方では若い読者にアピールできるスタイルで習近平についての熱烈なプロフィールを掲載し、もう一方では政治腐敗に関する積極的な報道で名を馳せるという難しいバランスを保っているようだった。

「社内には常に緊張感があった。これは新しく洗練されたプロパガンダの形式でありながら、同時にメディア自身の関心として本当に聴衆を惹きつける信頼できる記事を求めていたのだ」と、中国のメディア情勢を研究する、米国を拠点とする独立した研究プロジェクト、チャイナ・メディア・プロジェクト(CMP)のディレクターであるデビッド・バンドゥルスキーは言う。

澎湃は英語での記事のニーズに気づき、SIXTH TONEのアイデアが生まれた。創刊編集者は澎湃の内容を単に翻訳するのではなく、新しいメディアに独自のアイデンティティを確立することを望んでいた。2016 年の旧正月前の深夜、創設チームは投票でメディアの名前を決定した。

初代編集長だった魏星は、「中国語普通話には5つの声調があります(訳注:4つの声調と軽声)。我々は他の意見を置き換えるのではなく、それに追加する、新鮮でオルタナティブな視点を提供したかったのです。」

参加した多くのスタッフは、ジャーナリズムの理想と何か革新的なことを行うチャンスに突き動かされていました。 「SIXTH TONEは、抽象的なもの、対立する国家、単なるビジネス拠点、あるいは一連の社会・経済問題ではなく、現実の人々が暮らし、自分たちの将来を気にかけている場所として中国について取り上げることが出来た」記者として入社し、後にニュース部長になったQian Jinghuaは言う。

それでもスタッフたちは、自分たちも紙一重の境界線を越えなければならないことを理解していた。

「私たちが取り組んできた記事が何らかの理由で掲載されないときがあります。中国で働くことには敏感さと制約というものがつきまとうのです」と初代編集ディレクターであり、ウォール・ストリート・ジャーナルの元記者であるColum Murphyは2017年に語った。

魏星は規制当局とのやり取りをそれが決して「対立的なアプローチ」ではなかったと振り返る。 「なぜそののトピックを選んだのか、それをどのように解釈したかなど、私たちの視点を(規制当局に)常に説明しようと努めてきました」と魏は言う。「ある国についてより豊かでニュアンスのある報道は、その国のイメージアップに貢献すると私は考えています」。

編集部員も検閲のことをよく知っていたが、数名の元従業員は編集部が「許可ではなく許しを求める」という原則に基づいて運営されていたと回想している。「私たちは、記者たちが、たとえ報道価値があると思われることであれば、何でも投げかけて追求できると感じるような環境を醸成しようと非常に明確に努めました。それがたとえ殺される可能性があったとしても」とQianは言う。

初期の頃は、ニュース価値があると考えられるものがたくさんあった。たとえば、家庭内暴力から生き残った女性や、売春宿から養護施設に転身した女性、さらには中国での生活を送るカザフスタン人のレズビアンなどだ。SIXTH TONEのライターたちはストーリーをうまく表現した。2017年だけでもSIXTH TONEはSCMPやフロンティア・ミャンマーなどの出版物を破り、権威あるアジア出版協会から2つの賞を受賞し、他の4つの部門で最終候補に残った。(その後、「『リトル・ピンコス』と中国における愛国心の問題」と題された記事を含む6つの記事のうち5つがサイトから削除された。)BBCのような国際メディアもまた、情報源としてSIXTH TONEの報道を引用し 始めた。

しかし香港中文大学のメディア研究者、方可成が指摘するように、「中国における検閲の特徴は、影響力が大きければ大きいほど、縛りが厳しくなること」だ。

SIXTH TONEの記者たちが検閲を意識するようになるまでそれほど時間はかからなかった。編集者の手元に変更しなければならない単語や文章に関するメモが寄せられるようになったが、2018 年に退社した共同創設チームのメンバー、ケビン・シェーンメーカーズは、「言い換えることを交渉することはいつでも可能でした。まれに根本的な変更が要求された場合、通常は記事を公開しないことになります。しかし、時間が経つにつれて、こうした行為はますます一般的になりました。」と述べる。

“私たちが報道できなかった記事や、公表したが後にウェブサイトから消えてしまった記事のことが頭から離れません”

SIXTH TONEの元スタッフ

2017 年頃、LGBT の記事は月に 1 件までという厳しい制限が課された。またある時点で、グリーンピースとのインタビューやMeTooへの言及もタブーになった。2020年、澎湃の元編集長吴挺が編集長に就任し、記者たちはもっと踏み込んだリスク回避的なアプローチを眼にすることになる。吴はたとえば、売り込み内容を精査したり、党の方針に従う可能性が高いと判断した人材を採用するよう経営者に頼ったりし始めた。記者たちは、見本市や公共フォーラムなどの上海で行われるイベントを取材するという強制的な

アサインも受け始めた。

パンデミックによってこの問題は表面化し、数人の元ジャーナリストはこの時期の検閲プロセスはトラウマ的だったと述べた。広範囲に及ぶ苦しみについて報道する試みは壁に突き当たるか、数週間準備した仕事が上層部からの一声で消えてしまう可能性もあった。中国がパンデミックに対する「勝利」を宣言し、ページをめくり去ろうとする中で、ゼロコロナ政策の記憶を振り返ることさえ禁じられた。

「私たちが報道できなかった記事や、公表したが後にウェブサイトから消えてしまった記事のことが頭から離れません」と元スタッフは語る。 「ストーリーを無害化するために社会の痛みや苦しみをごまかしてしまうと、読者も信頼も失うことになる」と別の人物は言う。

2022年末のバンダリの記事をめぐる騒動の後、Shanghai Dailyのデジタルプロダクト部門の編集者だった Liu Qiが事態をさらに厳しくするお触れを持って降下した。2人のスタッフは、彼女が「SIXTH TONEが永久に変わった」というメッセージを明確にした、昨秋の緊張感あふれる会議の様子を思い出した。

現在、このアウトレットには約24名のジャーナリストが在籍しているが、これは2017年の全盛期の編集部の半分の規模となっている。ここ数週間で最も人気のあった記事には、オンラインでセンセーションを巻き起こした悲しげな顔つきの猫や、 おせっかいな親戚の模倣をするAIと話すゲームに関するものだった。とはいえ、編集方針の転換という理由は必ずしも批判を止めさせるのに十分ではない。11月には、上海の歴史に関する研究者との当たり障りのない質疑応答が、分離主義を擁護しているという非難を招いた。この論争で同メディアは再び危機に陥り、上級職の編集者はSNSを監視し、数時間ごとに当局に報告することになった。

先月同メディアは、批評者をさらになだめるために、中国政府に続く形でチベットをローマ字表記の中国名「西蔵(Xizang)」で呼び始めた。

ウォール・ストリート・ジャーナルやニューヨーク・タイムズに寄稿し、中国を拠点とするベテランジャーナリストのイアン・ジョンソンは、ジャーナリストにとって、この変化は熱湯の中のカエルに似ていると語る。「『ああ、検閲は行われているが、ここではまだジャーナリズムが行われている』と考え続けるでしょう。でも、実際は少しずつ難しくなっていくんです」。澎湃新闻とSIXTH TONEの台頭は厳密に言えば黄金時代ではなかったが、多くの人にとっては「小さな花が咲くことを許された」ような出来事だと感じたと彼は言う。

GOOD VIBES ONLY

先月、北京に本拠を置くメディア「財新」は、新疆での拘束中に水責めや塩ビパイプでの殴打、電気ショックを受け、最終的に病院で死亡した青年の話を掲載した。1 責任を負った8人の警察官はすでに裁判にかけられて有罪判決を受けており、それぞれ3年から13年の懲役刑を言い渡されていた。つまり財新の調査報道は誰かが責任を取らされることを求めたものではなく、息子のために正義を求める母親の曲がりくねった旅を通して語られる、この悲劇的な事件の心のこもった、綿密な再現であった。

それでも、財新の記事は公開から 24 時間以内にサイトから削除され、被害者の名前 Sun Renze に言及したSNSの投稿も削除された。この出来事は、中国メディアにおいて当局からの「公式通告」以外に報道する余地がいかに少ないか、また、たとえ中国共産党に対して否定的でなくても、中国政府がネガティブな記事をいかに嫌うかを示している。

外交問題評議会上級研究員でフォーダム大学中国法教授のカール・ミンズナーが言うところの「バッド・バイヴス」がこもったストーリーに対する敵意は、社会運動やいわゆるカラー革命に対する中国政府の恐怖から生じる根深いものだ。しかしミンズナーは、人間の情に関係するストーリーをすべて漂白してしまうことは、中国人がお互いを疎外することに繋がるという。「自分たちの国と社会を気にかけ、重要だと思う問題を伝えたいと思っているジャーナリストがいるのです」と彼は言う。「しかし『悪いニュース』に対する懸念の高まりは、ある都市の人々が別の都市の人々が経験していることを理解していないことを意味します。これは、新型コロナウイルス感染症とロックダウンの最中に特に当てはまりました。」

実際今年11月、ファーウェイの幹部が上海报业の関係者に同社の海外従業員はシックス・トーンとそのコンテンツを非常に気に入っていると語った後、SIXTH TONEの経営陣はジャーナリズムの結びつき、さらには団結する力について一時的に思い出した。現役の従業員によればその結果、編集部は非常に厳しい検閲から短期間解き放たれたと

いう。

レプニコワは、北京は常にメディアを恐れていたわけではないと指摘する。彼女によると、中国政府はかつて「人々が何を考えているのか、何を批判しているのかを理解し、人々の懸念に対処しようとする」ために実際にメディアを利用していたという(訳注:世論吸い上げシステムとしての「内参」システムとその弱体化については過去 “習政権の下では内部文書ですら検閲の餌食に“で紹介した)。

“(習近平への)個人崇拝の増大は基本的にシステムから養分を吸い取っている。”

フィル・カニンガム、ニュースレター”China Story” 著者

「中国が反応の速い権威主義国家と言われるのはこのためです」と方可成は付け加えた。「権威主義的な政権の下でも、メディアは世論をフィードバックする役割を果たすことができる。しかしそのためのチャンネルが損なわれたり完全に消滅したりすると、対応力のある意思決定を行う能力に影響が及びます」。

方可成はSIXTH TONEなどの変化を受けて、公共の関心が高い記事を追求する報道機関の数はほんの一握りにまで減り、財新もそのうちの1つであると指摘する。そしてその影響は明らかだ。マクロ経済の低迷から人口増の失敗に至るまで、中国の公共政策に関する意思決定は現実から乖離している。

「(習近平への)個人崇拝の増大は基本的にシステムから養分を吸い取っている」とフィル・カニンガムは言う。彼はニュースレター”China Story”でCCTVの毎日の夕方放送について書いている。「最高指導者や共産党の最高思想についてのヨイショ記事にますます多くの時間が費やされるようになった。良いことはすべて党のおかげであり、悪いことはすべて外の世界、特に米国、英国、日本と何らかの形で結びついていることが感じられる」、

中国政府の外国に対する敵意の高まりは外国の報道機関にも影響を及ぼし、2020年にはイアン・ジョンソンを含む十数人の記者を中国から追放するという事態に至った。その一部は帰国を許可されたもののアクセスが完全に回復されることはなく、多くの 主流報道機関が遠方から報道を続けることを余儀なくされた。

「その多くは米国との関係悪化と、(中国政府が)何をしてもよくは報道されないだろうという感覚に関係している。したがって彼らは情報を公開するよりもむしろ封じ込めたいと考えています」とゴールドコーンは言う。残された外国人ジャーナリストは「厳重な監視下にあり、脅迫され、路上で尾行され、ビザ更新に関して絶えず脅迫されている」と国境なき記者団のアジア太平洋支局長セドリック・アルビアーニは語る。昨年の報道の自由指数では、中国は180カ国中2番目に低かった。

学者、実業家、あるいは一般人であっても外国勢力への援助、あるいは「遞刀子(ナイフを渡した)」の罪で非難されることを恐れて、外国報道機関にオン・レコードで積極的に語ろうとはしない。外国特派員の前に怒れる暴徒が立ちはだかったこともある。

「渡航には正式な制限はない」と『Sparks: China’s Underground Historins and their Battle for the Future』の著者であるジョンソンは言う。「しかし多くの記者にとって、人々に簡単にインタビューすることはできないので、ほとんど価値がないと感じています」。

SIXTH TONEは報道におけるこのギャップを埋めるのに役立ち、一般の中国国民に焦点を当てて、微妙で複雑で美しい中国の姿を世界に伝えることができたかもしれない。しかし、「こうしたチャンネルが閉鎖されるにつれ、中国に対する描写全体が薄っぺらくなり、よりネガティブなものになっている。それは北京の利益にもならない」とミンズナーは言う。

そう、報道が薄っぺらくなれば、共感も薄っぺらくなるのだ。

SIXTH TONEの 2 人のジャーナリストが制作したドキュメンタリー、”Calling Back From Wuhan”のスチル。ヤン・シェンライ氏とタン・シャオラン氏の厚意により提供

パンデミックが最初に発生したとき、SIXTH TONEの2人のジャーナリストは震源地である武漢を訪れ、そこで入退院を繰り返す男性を追った。彼らは、彼の両親(二人ともウイルスで亡くなった)、妻(うつ病と闘っており、検査で陽性反応が出た)、親戚(彼が彼の娘の安全を守るために病院につれて行くよう懇願した)との電話での会話を映像に挟み、感動的なドキュメンタリーを制作した。この作品「Calling Back From Wuhan」は公開直後に検閲されたが、それでも2021年のワールド・プレス・フォトのデジタル・ストーリーテリング・コンテストで優勝した。しかし、政府の圧力を受けた後、ジャーナリストらはこの映画をサイトから削除しなければならなかった。

3年後中国がゼロコロナ政策を解除するまでに、現地特派員を一人もおけなかった多くの外国報道機関は、中国国民の悲惨で疲弊した深い人間的な経験を報道する手段を持たなかった。代わりに、多くの報道機関は葬儀場や火葬場の衛星画像に頼った。それはつまり、何万もの家族の喪失が、白黒の画像のドットにまで矮小化されたことを意味する。